- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Особенности развития социально-культурных технологий

К важнейшим компонентам технологического процесса можно отнести прежде всего диагностику потребностей, интересов, запросов, уровня социальной зрелости объекта управления, умение технолога ставить цели и их диагностировать, что способствует более дифференцированному определению качества планируемого и полученного результата.

Сложность заключается в том, что очень трудно описать и выстроить такие характеристики во всей совокупности социокультурных процессов, которые способствовали бы формированию качеств личности на необходимом уровне, и предусмотреть все случаи наложения процессов, искажающих результат.

Следующий, не менее важный компонент, – это мотивация и организация, т.е. выявление мотивов посещения учреждений социокультурной сферы, уровня развития личности и разработка дифференцированного подхода к группам разного уровня развития, формирование комплексных групп с возможностью взаимовлияния и взаимовоспитания, привлечение их к различным видам деятельности, поддержание и развитие интереса к социально значимым видам деятельности.

В технологии значительное место отводят процессу контроля за качеством и эффективностью получаемых результатов, а блоки организации и контроля при этой модели равноценны по значимости, взаимозависимы и взаимодополняемы.

Интересно

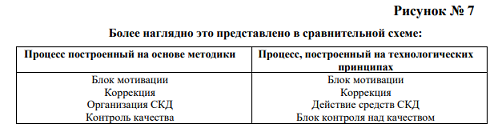

Если вернуться вновь к сравнению методики и технологии, то это различие становится особенно наглядным при сопоставлении таких компонентов процесса, как организация и контроль. В методике главным в процессе является организация социально-культурной деятельности по удовлетворению социально-культурных потребностей и развитию личности, а в технологии компоненты организации и контроля становятся равнозначными. И при игнорировании или недостаточном внимании к одному из них снижается эффективность всего технологического цикла.

Как видно из представленной схемы, в процессе, построенном на технологических принципах, появляется немаловажное звено -«действие средств СКД». Средства становятся ключевыми в технологических процессах, используемых в социально-культурной деятельности, как это имеет место и в производственных технологических процессах.

Но технологии, применяемые в социокультурной сфере, имеют свои особенности не только при сопоставлении их с производственными технологиями, но и в сравнении с другими социальными технологиями:

- поскольку технологии СКД имеют дело с людьми, их результат не всегда точно предсказуем, отсутствуют методы и средства, способные после одного цикла взаимодействия гарантировать 100%-ный результат;

- возникает необходимость периодического проведения контроля и коррекции по параметру, на который направлено воздействие технологической системы;

- после каждого цикла взаимодействия требуется выявление и отбор групп, негативно или плохо воспринимающих воздействие;

- возникает необходимость повторного цикла взаимодействия с этими группами, а также

- повторное проведение контроля и коррекции;

- в случае устойчивого неприятия воспитательного материала необходимо проведение дополнительной диагностики причин и разработка новых технологических проектов;

- социально-культурные технологии по своей структуре и способам реализации несут разный воспитательный потенциал и часто технологические процессы выполняют функции подспорья в активной творческой деятельности личности;

- если в обучающих технологиях содержание обучения технологично (поддается кодированию в формулах, законах, исторических фактах и т. д.), то содержание в социально-культурных технологиях не подвергается кодированию. Оно находится в движении, вскрытии противоречий, требует терпимости и плюрализма, допуская и поддерживая разнообразие оценок тех или иных фактов и событий;

- к особенностям социокультурных технологий (СКТ) можно отнести и то, что они строятся с учетом живого эмоционального человеческого общения, В них каждое технологическое звено, цепочка, система, прием строятся с учетом общения и имеют свои психологические обоснования. Одни технологические средства основаны на наглядности, другие – на особенностях образного ассоциативного мышления, третьи на эмоциональной структуре восприятия, четвертые на способности нервной системы к бессознательному усвоению информации или приобретению определенного навыка в процессе игры;

- социально-культурные технологии на всех этапах – от разработки идеи до ее реализации – требуют творческой активности и субъекта, и объекта влияния и перевода их с уровня субъектно-объектных отношений на субъектно-субъектные при бесконечном разнообразии подходов и отношений;

- на результативность процесса воздействия социально-культурных технологий оказывают влияние совокупность таких параметров, как уровень мастерства специалиста СКС, психологический настрой обеих сторон взаимодействия, уровень развития и степень подготовленности к СКД каждого человека, посещающего учреждения культуры и желающего принять участие в социально-культурном проекте или нуждающегося в оказании воспитательного влияния, психологический климат учреждения и конкретного коллектива, материально-техническая база.

Технологические системы в СКД строятся с учетом психолого-педагогических закономерностей развития личности, а характер и эффективность деятельности личности обусловлены степенью усвоения информации о способах деятельности и индивидуально накопленным опытом. Информация и накопленный опыт могут использоваться личностью в том виде, как были усвоены или преобразуются в свободной деятельности.

Общая педагогика различает два вида деятельности: репродуктивную, при которой происходит точное воспроизведение уже известного, и продуктивную, в результате которой происходит переработка известного опыта и на его основе создается нечто новое, социально-культурные технологии также широко используют эти виды и способы деятельности.

При этом репродуктивные виды деятельности требуют соблюдения особых правил и алгоритмов, копирования тех или иных ситуаций, а продуктивные направлены на генерирование новой информации или способов деятельности. Эти виды деятельности представляют собой различные ступени одного и того же процесса развития личности, хотя эффективность их различна.

В зависимости от цели, действия и условий репродуктивный и продуктивный виды деятельности можно разделить на ступени:

- 1-й уровень репродуктивной деятельности носит название «ученический» и является самым простым видом. Все компоненты деятельности известны и требуют узнавания, повторяемости и запоминания;

- 2-й уровень более сложный, он называется «алгоритмический» и требует проявления навыков самостоятельного воспроизводства и применения уже в иных ситуациях ранее усвоенных способов действия;

- 3-й уровень – «эвристический», он является первым уровнем продуктивной деятельности. Он предполагает уточнение, домысливание усвоенных раннее действий, получение новой информации, а деятельность выполняется путем самостоятельного приспособления к конкретным условиям и ситуациям;

- 4-й уровень – «творческий» – является вторым уровнем продуктивной деятельности, он наиболее сложный и характерен для сложившийся самостоятельной личности. На этом уровне человек действует как бы «без правил», поскольку он самостоятельно ставит цель своей деятельности, формулирует ее, детализирует, находит или создает подходящие условия и ситуации и осуществляет действия по достижению поставленной цели.

Социальному технологу умение определять уровни деятельности поможет в выборе преобладающих видов деятельности, способов и приемов формирования более высоких уровней деятельности и в переводе развития личности с одного уровня на другой, последовательно решая воспитательные цели и задачи.

Статьи по теме

- Историческая логика и сущность социально-культурного проектирования

- Исследовательские технологии в современной социально-культурной сфере

- Межнациональные отношения в социально-культурной сфере

- Технологии избирательных кампаний

- Выставочные технологии

- Рекламно-информационное обеспечение

- Массмедийные технологии

- Инструментарий и ресурсы информационно-просветительной и рекламной технологии

- Отличительные признаки информационно-просветительной деятельности

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)