- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Общая характеристика промышленно-развитых стран

Именно эти страны определяют как направления развития всей системы мирового хозяйства, так и тенденции социально-экономического прогресса во всех государствах и регионах мира.

Одним из основных показателей уровня экономического развития отдельных стран и их группировок является размер ВВП на душу населения. По объему ВВП на душу населения развитые страны опережают среднемировой показатель в 3,7 раза, развивающиеся страны — в 6,8 раза, бывшие социалистические страны Европы — в 3,9 раза, страны СНГ — в 6,7 раза.

Развитые страны сконцентрировали на своей территории значительную часть мирового общественного производства. При численности населения в 840,5 млн. человек (14,2 % от общей численности жителей Земли) в 2000 г. они произвели ВВП стоимостью 24500 млрд. долл. (52,6 % мирового объем

.

Основная черта промышленно развитых стран состоит в высокой доли продукции обрабатывающей промышленности в ВНП. Промышленно развитые страны занимают ведущие позиции в современной мировой экономике. Они диктуют свои правила игры другим группам стран, т.к. обладают конкурентными преимуществами. Они располагает излишками капитала; у них в наличии высококвалифицированная рабочая сила; они имеют самыми передовыми научными достижениями и занимают с помощью своих крупных ТНК монопольное положение на многих мировых рынках.

Промышленно развитые страны развиваются устойчивыми темпами роста, в среднем они составляют 2-4 % прироста в год. ВНП на душу населения составляет в странах ОЭСР в среднем 17,5 тыс. долл.

Заметное повышение роли государства в экономике развитых стран произошло после второй мировой войны, в результате чего в большинстве из них сложилась так называемая «смешанная» экономика, в которой при господствующей роли частного бизнеса значительное место принадлежит государственному сектору.

В зависимости от соотношения государственного сектора и рыночных элементов хозяйственного механизма можно выделить несколько моделей «смешанной» экономики в развитых странах:

- либеральная (американская) модель, для которой характерны приоритетная роль частной собственности, рыночно-конкурентный механизм в сфере производства, сбыта, инвестирования, использования рабочей силы, высокий уровень социальной дифференциации. Правительство регулирует экономику на макро- и микроуровне через законодательство, налоговую и денежно-кредитную политику в целях развития конкуренции и ограничения власти монополий, смягчения провалов рынка, зашиты интересов отдельных социальных групп населения и т.п. Эта модель характерна для США, Канады, приближаются к ней в определенной степени экономические системы Великобритании, Ирландии, Бельгии, Италии, Франции;

- социально-рыночная (германская) модель, представляющая собой социальное рыночное хозяйство, в котором конкурентный рыночный механизм дополняется созданием особой социальной инфраструктуры. Она предусматривает постоянную поддержку тех, кто испытывает трудности в нерегулируемом капитализме (малообеспеченные семьи, безработные, молодежь, мелкие и средние фирмы). Государство берет на себя широкие обязательства в обеспечении благосостояния тех, кто не может самостоятельно обеспечить достаточный уровень доходов, и проявляет большую экономическую активность;

- шведская модель, распространенная в Швеции, других скандинавских странах, Австралии. Для нее характерен высокий уровень социальных гарантий, основанный на широком перераспределении доходов и поиске социального консенсуса. Дополнением этой характеристики служат сильные профсоюзы и многообразные «свободные ассоциации», способствующие координации общественных и частных интересов, а также развитие идеологии социального партнерства, закрепленной в соглашениях

предпринимателей и профсоюзов, которая реализуется посредством переговоров участников политического процесса. Эта модель еще называется корпоративистской, так как экономические решения осуществляются путем добровольной и постоянной координации конфликтных целей различных групп при активном участии государства.

Разновидностью шведской модели может служить японская модель. Она представляет собой модель регулируемого корпоративного капитализма, в которой возможности частного накопления капитала сочетаются с активной ролью государства в области программирования экономического развития, структурной, инвестиционной, внешнеэкономической и социальной политики при невысокой доле государства в предпринимательском секторе. Особое внимание уделяет государство повышению квалификации рабочей силы путем ее непрерывной профессиональной подготовки.

Для японской модели характерно также сочетание самых передовых форм организации производства и труда с национальными традициями. Поэтому японскую модель экономического развития называют еще иерархическим корпоративизмом.

Интересно

Развитая рыночная экономика на протяжении последних столетий продемонстрировала свои преимущества перед другими экономическими системами: гибкость и приспособляемость к изменению производительных сил, способность осваивать достижения НТП, быстро реагировать на изменения потребительского спроса и полностью удовлетворять его.

Промышленно развитые страны занимают доминирующее положение во всех формах международных экономических отношениях. Рассмотрим их влияние по каждой форме МЭО.

Международная торговля.

Развитие и углубление международного разделения труда между промышленно развитыми странами ведет к увеличению их взаимной торговли и уменьшению доли развивающихся стран. Основные товаропотоки протекают в рамках «большой триады»: США – Западная Европа – Япония. Ежегодный товарооборот между США и ЕС составляет около 1,7 млрд. долларов.

Поскольку в экспорте промышленно развитых стран преобладает сложная техника, развивающиеся страны представляют для них сравнительно меньший интерес как рынки сбыта такой продукции. Сложная техника часто бывает не нужна развивающимся странам, поскольку не вписывается в сложившийся производственный цикл. Иногда же она просто им не по карману.

Важная тенденция – расширение торговли машинами и оборудованием между промышленно развитыми странами. В связи с ростом такой торговли, резко вырос обмен услугами: научно-техническими, производственными, коммерческими, финансово-кредитного характера.

За период с 1980 по 2000 гг. экспорт машин и оборудования из промышленно развитых стран вырос более, чем в три раза. Наиболее быстрыми темпами растет экспорт электротехнического и электронного оборудования, на долю которого приходится более 25 % всего экспорта машинотехнической продукции.

За последние десятилетие прослеживается тенденция роста объемов мировой торговли. Быстрый рост мировой торговли связан в основном с резким ростом импорта США, Италии, Канады, а также улучшением хозяйственной конъюнктуры в промышленно развитых странах на Дальнем Востоке и в Латинской Америке.

Если ликвидация торговых барьеров успешно продолжится, то емкость рынка товаров будет расти в среднем на 6 % ежегодно. Рассматривая роль отдельных стран в развитии мировой торговли, следует отметить, что наиболее крупными экспортерами и импортерами были промышленно-развитые страны. Самым крупным экспортером и импортером является США, его внешнеторговый оборот составляет порядка 25-30 % мировой торговли. Вслед за США идут Германия (18,8 %) и Япония (15,8 %). В первую десятку крупнейших торговых держав мира вошли Франция, Великобритания, Италия, Канада, Голландия, Гонконг, Бельгия (вместе с Люксембургом).

Международное движение капитала.

С территориально-географической точки зрения, преобладающие потоки вывоза капитала осуществляется из промышленно развитых стран. Происходит активная миграция капитала между самими промышленно развитыми странами.

Миграцию капитала в рамках промышленно развитых стран следует рассматривать на нескольких уровнях:

- между странами «триады»: США – Западная Европа – Япония;

- между отдельными промышленно развитыми странами;

- между одними и теми же отраслями промышленно развитых стран.

В послевоенный период наиболее интенсивным регионом миграции становится Западная Европа. Лидирующее положение в Европе по импорту капитала занимает Великобритания. Она фактически захватила львиную долю иностранных инвестиций, поступающих в Европу как с Запада, так и с Востока. В Англии в конце 80-х годов концентрировалось более 40 % всех американских активов в странах ЕС и 50 % японских инвестиций.

Самыми крупными экспортерами на Европейском континенте остаются страны ЕС, Скандинавия и Швейцария.

При исчислении в процентах инвестиций к ВВП самый большой приток капитала в середине 90-х годов был в Бельгии и Люксембурге, а крупнейшим инвестором стали Нидерланды. Характерно, что взаимные инвестиции затрагивают одни и те же ведущие отрасли: машиностроение и химическую промышленность.

В мировой классификации крупнейшими «донорами» капитала в первой половине 90-х годов являлась Япония (53 %), Швейцария и Тайвань. А наиболее крупными «заемщиками» – США (27 %), Великобритания, Мексика и Саудовская Аравия.

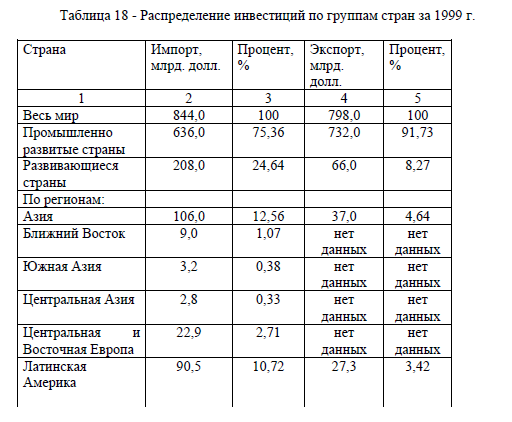

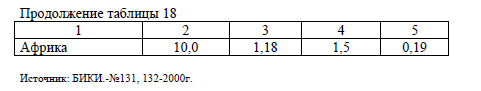

Как видно из таблицы 18 промышленно развитые страны занимают доминирующие положение как в мировом экспорте (91,73 %), так и в мировом импорте капитала (75,36 %).

Международная миграция рабочей силы.

Можно выделить 5 направлений международной миграции рабочей

силы:

- миграция из развивающихся стран в промышленно развитые страны;

- миграция в рамках промышленно развитых стран;

- миграция рабочей силы между развивающимися странами;

- миграция рабочей силы из бывших социалистических стран в промышленно развитые страны (сходна с миграцией из развивающихся в промышленно развитые);

- миграция научных работников, квалифицированных специалистов из промышленно развитых стран в развивающиеся страны.

Для промышленно развитых стран иностранная рабочая сила из развивающихся стран означает обеспечение ряда отраслей, инфраструктурных служб необходимыми работниками, без которых невозможен нормальный производственный процесс, а иногда просто нормальная повседневная жизнь. Например, во Франции эмигранты составляют 24,64 % всех занятых в строительстве, 1/3 в автомобилестроении. В Бельгии они составляют половину всех шахтеров, в Швейцарии – 40 % строительных работников.

Особо следует отметить международную миграцию рабочей силы в рамках ЕС. В ЕС принята «Хартия основных социальных прав рабочих ЕЭС», где воплощены принципы свободного перемещения в рамках ЕС.

Существует миграция рабочей силы из промышленно-развитых стран в развивающиеся страны. В основном – это сравнительно небольшой поток квалифицированных кадров из стран Европы и Северной Америки в развивающиеся страны.

Интеграционные процессы.

Наиболее активно интеграция между странами протекает в рамках ЕС, а затем уже в рамках Северной Америке.

Европейский союз (ЕС) – Австрия, германия, Великобритания, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Португалия, Финляндия, Швеция, Дания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Греция.

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) – США, Канада, Мексика.

Европейская Ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) – Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – Австралия, Бруней, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Новая Зеландия, Папуа- Новая Гвинея, Индонезия, Филиппины, Тайвань, Гонконг, Япония, Южная Корея, Китай, Канада, США, Мексика, Чили. Позже вошли: Перу, Вьетнам, Россия.

Статьи по теме

- Европейский союз и расширение на Восток

- Экономика Франции

- Экономика США и их место в мировом хозяйстве

- Роль государства в экономике развитых стран

- Экономика Японии и ее влияние на функционирование мировой экономики

- ЕС – ведущий центр мирового хозяйства

- Экономика Великобритании

- Россия в мировой финансовой системе

- Внешняя торговля

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)